Carsten Thöne, Zwangsarbeiter in Herzberg

Carsten Wilhelm Thöne[1] wurde am 17. April 1920 in Almelo als Sohn von Carsten Wilhelm Thöne[2] und Geertruida Maria Rosalina de Vries van Doesburgh[3] geboren.[4] Carsten jun. wohnte 1939 in der Stationsstraat 18 in Tiel, wo er das Städtisches Gymnasium besuchte. Bei seiner militärischen Prüfung wurde er für tauglich befunden und zur Offiziersausbildung bei der Artillerie zugelassen. Der Militärdienst wurde um ein Jahr verschoben, was ihn vermutlich davor bewahrte, in den Maitagen des Jahres 1940 einberufen zu werden.[5] Nach dem Gymnasium besuchte er die Technische Hochschule in Delft.[6] Carsten jun. hatte einen älteren Bruder, Willem[7], geboren 1918.[8] Vater Carsten sen. war Richter und seit 1931 Vizepräsident des Amsterdamer Gerichts[9].

Krieg

Carsten ließ seine Lebensgeschichte zu Beginn des 21. Jahrhunderts aufzeichnen. Wir sind der Familie dankbar, dass sie uns erlaubt hat, den Teil über den Krieg zu veröffentlichen. Es ist der Beginn des Krieges, als seine Erinnerungen als Student in Delft beginnen.

"Dann kam eine düstere Zeit (möchte ich sagen) in meinem Leben. Zu Beginn des Krieges riet mir meine Mutter, mit dem Boxen anzufangen, damit ich mich verteidigen konnte. Willem boxte zu dieser Zeit in Leiden. Wir wurden in der Turnhalle im Stoopsbad[10] von dem ehemaligen Polizisten Miljon[11] unterrichtet. Wir haben immer unter uns geboxt. Erst eine halbe Stunde Aufwärmen und dann eine halbe Stunde Boxen. Danach habe ich noch ein einziges Mal geboxt. Das war 1949 in Utrecht mit Jan Terlouw, den ich bei seiner Tante, meiner Vermieterin, in Utrecht kennengelernt habe, wo ich wohnte, als ich bei der DEMKA[12] arbeitete. Jan wollte damals bei mir Boxen lernen. Das haben wir dann einfach zu Hause gemacht und haben einen unvorstellbaren Krach gemacht, über den Kopf seiner Tante hinweg, die das nur mäßig fand.

Ziemlich bald mussten wir dann die Loyalitätserklärung unterschreiben, um weiter zu studieren. Wenn nicht, war man verpflichtet, in Deutschland zu arbeiten. Wir haben also keine Loyalitätserklärung unterschrieben, was ein weiteres Problem nach sich zog. Man musste nämlich eine Unterschlupfadresse finden. Willem war zu dieser Zeit bereits in Friesland untergetaucht und studierte von dort aus, aber für mich gab es dort keinen Platz. Damals gab es einen plötzlichen Ansturm auf Unterschlupfadressen, so dass es schwierig war, eine zu finden. Nach Hause zu gehen war auch keine Option, weil das für meinen Vater gefährlich werden konnte, der als Vizepräsident des Amsterdamer Gerichts vielen Leuten, die in Schwierigkeiten steckten, half, auf gerissene legale Weise zu verschwinden. Wegen dieser Position meines Vaters konnte ich nicht in Bloemendaal untertauchen, weil das auch die Aufmerksamkeit auf meinen Vater lenken könnte.

An diesem Punkt blieb mir keine andere Wahl, als mich (notgedrungen) für eine Arbeit in Deutschland zu melden. Daraus wurde ein Zeitraum von vier Jahren[13], in denen ich mich einerseits schrecklich fühlte, am Krieg dieser Deutschen teilnehmen zu müssen, andererseits aber auch die Möglichkeit hatte, diese Arbeit zu sabotieren."

Anfang 1943 fanden in den Niederlanden mehrere Anschläge auf Kollaborateure statt. Im Februar traf es den Generalstaatsanwalt Jan Feitsma, General Hendrik Seyffardt und den Generalsekretär für Öffentlichkeitsarbeit und Kunst Hermannus Reydon. Bei dem Anschlag auf Feitsma wurde sein Sohn schwer verletzt. Reydons Frau wurde getötet, er selbst wurde schwer verletzt und starb sechs Monate später.[14] Seyffardt wurde ebenfalls schwer verletzt und starb am nächsten Tag. Vor seinem Tod gab er an, er sei überzeugt gewesen, dass zwei Studenten auf ihn geschossen hätten.[15] Am 6. Februar, dem Tag nach der Ermordung Seyffardts, wurden Razzien an niederländischen Universitäten und Hochschulen durchgeführt. Fast sechshundert Studenten wurden in Delft, Amsterdam, Utrecht und Wageningen zusammengetrieben und in das neu eröffnete Konzentrationslager Herzogenbusch gebracht.[16] In den folgenden Monaten wurde eine große Zahl dieser Studenten freigelassen. Für ihre Verhältnisse, insbesondere im Vergleich zu anderen Gefangenen in Herzogenbusch, wurden sie dort gut behandelt.[17]

Am 13. März 1943 folgte ein weiterer Schritt der Besatzer, um die niederländischen Studenten einzuschränken. Sie mussten eine Erklärung unterschreiben, um weiterhin Zugang zur Hochschulbildung zu haben. Diese Erklärung wurde als "Loyalitätserklärung" bekannt. Carsten unterschrieb nicht, ebenso wie 85 % der niederländischen Studenten.[18] Ende April folgte die deutsche Aufforderung, Angehörige der ehemaligen niederländischen Armee erneut in Kriegsgefangenschaft zu nehmen. Dies führte zu den April-Mai-Streiks von 1943. Damit lehnten sich die niederländischen Bürger zunehmend gegen die deutschen Maßnahmen auf. Die deutschen Besatzer gingen hart gegen die Streiks vor. Das polizeiliche Kriegsrecht wurde ausgerufen. Bei Exekutionen und Gewalttaten wurden 175 Menschen getötet. Am 4. Mai kehrte etwas Ruhe ein.[19]

Am nächsten Tag stand ein Aufruf in der Zeitung. Studenten, die die Loyalitätserklärung nicht unterschrieben hatten, mussten sich zum Arbeitseinsatz in Deutschland melden. Wenn man dies nicht tat, wurden die Eltern zur Verantwortung gezogen.[20] Die Menschen versammelten sich an acht Orten in den Niederlanden, um dann alle mit dem Zug zum Kamp Erika in Ommen gebracht zu werden. Von dort aus wurden die Menschen nach Deutschland gebracht.

Definitielijst

- Arbeitseinsatz

- “Labour deployment”. Forced deployment in the German industry. Approximately 11 million European citizens were rounded up and deployed into forced labour in the Third Reich. Not to be confused with the Arbeidsdienst or labour service, an organisation for national-socialist education for Dutch youngsters.

Kamp Erika

Das Kamp Erika befand sich in Ommen in der Provinz Drenthe, wo es Mitte 1942 als Justizlager in Betrieb genommen worden war. Nach der Besetzung der Niederlande war die Zahl der Häftlinge stark angestiegen. Vor allem die Wirtschaftskriminalität nahm rapide zu. Man denke an Unterschlagung, Diebstahl, heimliches Schlachten oder Schwarzmarkthandel. Die Gefängnisse füllten sich, und es wurde eine Erweiterung angestrebt. Das Kamp Erika stand leer und war bereits mit Wachen besetzt. Es wurde daher schnell für diese Gruppe von Gefangenen genutzt.[21] Von Ommen aus wurden einige dieser Gefangenen in Lager in Deutschland weitergeschickt.[22]

Schnell wurde klar, dass es im Kamp Erika hart zuging: "Die Gefangenen werden durch Hunger, endlose Übungen und harte Arbeit, vor allem aber durch Peitschenhiebe und Fußtritte so gequält, dass der Aufenthalt von einigen Monaten einen gesunden Mann in ein Wrack verwandelt. Es hat bereits erbärmliche Todesfälle gegeben. [...] Diese Prügelmentalität, die von Deutschland aus schon allgemein in den politischen Bereich eingedrungen ist, kommt nun auch auf dem Gebiet des Strafrechts zu uns."[23]

Es dauerte nicht lange, bis dies auch den niederländischen Richtern zu Ohren kam; es folgten mehrere Gespräche, auch mit den deutschen Besatzern, aber ohne Erfolg.[24] Das Gericht in Leeuwarden nahm daraufhin das Recht selbst in die Hand. Mit dem berühmten Leeuwarder Urteil vom 25. Februar 1943 wurde ein Mann zu seiner Untersuchungshaft verurteilt, da eine weitere Verurteilung die Inhaftierung im Kamp Erika bedeuten würde. In seinem Urteil schrieb das Gericht, "dass das Berufungsgericht dem Umstand Rechnung tragen will, dass seit einiger Zeit [...] unter Verletzung der gesetzlichen Vorschriften verhängte Freiheitsstrafen [...] in den Gefangenenlagern in einer so erschwerenden Weise vollstreckt wurden oder werden, wie es der Richter bei der Festlegung des Personalmaßes unmöglich voraussehen oder auch nur für möglich halten konnte"[25].

Die Reaktion der deutschen Besatzer folgte am 10. April; zwei der drei Richter wurden entlassen. Aus der Richterschaft wurde vorgeschlagen, dagegen Einspruch zu erheben. Dieser Einspruch sollte von allen Präsidenten und Vizepräsidenten der Gerichte und Tribunale unterzeichnet werden. Die April-Mai-Streiks hatten jedoch begonnen und wurden brutal niedergeschlagen, von den 51 (Vize-)Präsidenten unterschrieben schließlich nur sieben. Carsten Thöne sen. war der einzige Amsterdamer, der unterschrieb.[26]

Inzwischen waren die Besatzer selbst schon zu dem Schluss gekommen, dass die Situation im Kamp Erika nicht mehr haltbar war. Daher wurde Anfang 1943 beschlossen, keine weiteren Häftlinge mehr in das Lager zu schicken.[27] Das Lager wurde also für die Studenten freigegeben, die sich weigerten, die Loyalitätserklärung zu unterschreiben, darunter auch der Sohn von Richter Thöne.

Deutschland

Carsten Thöne wurde von Kamp Erika zunächst nach Braunschweig gebracht, wo er mit einer Gruppe anderer Studenten in der Flugmotorenfabrik Büssing Flumo arbeiten musste.[28] Er erzählt weiter:

"Angefangen habe ich in einer Flugmotorenfabrik Bussing Nack[29], die ursprünglich eine Automotorenfabrik war. Dort hatte ich nach nur sechs Monaten eine sehr große und sehr komplizierte Drehbank mit einem Knall, woraufhin wir in eine Tischlerei[30] mitten im Harz geschickt wurden. Wegen mangelnden Interesses am Tischlerhandwerk wurden wir auch dort rausgeschmissen und landeten in der bereits erwähnten Munitionsfabrik. Die gehörte zum Alfred-Nobel-Konzern (Dynamit, Öl, Friedensnobelpreis).

Wir waren eine große Gruppe von Studenten aus Holland und Frankreich, die aufgrund unserer Sabotageaktionen als völlig unbrauchbar von einer Fabrik zur nächsten geschickt wurden.

Schließlich landeten wir in einer Munitionsfabrik, wo wir vor allem Landminen und Bomben befüllen mussten. Dort mussten wir unter anderem ein Rohr in die Mine einbauen, an dem später der Zünder angebracht werden sollte. Wenn man nun dafür sorgte, dass dieses Rohr eine kleine Delle hatte, explodierte die Mine in dem Moment, in dem der Zünder eingeschraubt wurde. Aber das haben die Deutschen bald gemerkt.

So hatte man zwar immer noch das Gefühl, etwas zu tun, aber ich habe zwei Monate wegen Diebstahls im Gefängnis gesessen. Zu dieser Zeit erwies sich meine gute Sprachausbildung als Vorteil. Immerhin sprach ich Deutsch und konnte mich verteidigen. Alle, die das nicht konnten, verschwanden in Konzentrationslagern. Ich nicht, aber du hättest das Gesicht des Richters sehen sollen, als ich seine Frage beantwortete, was mein Vater eigentlich gemacht hat. Ich habe dann zwei Monate im Gefängnis gesessen.

Meine Freunde besuchten mich damals mit Zigarettenschachteln und anderen Leckereien. Auch für sie war so ein Besuch im Gefängnis ein Erlebnis. Im Gefängnis habe ich nette Kontakte zu den Franzosen geknüpft. Unter anderem mit Sala, der im Café De la Paix[31] in Paris als Café-Bedienung arbeitete. Ich teilte mit ihm ein kleines Betonhaus, in dem wir uns bei Fliegeralarm versteckten. Während dieses Versteckens erzählte er mir dann seltsame Geschichten über das (Nacht-)Leben in Paris.

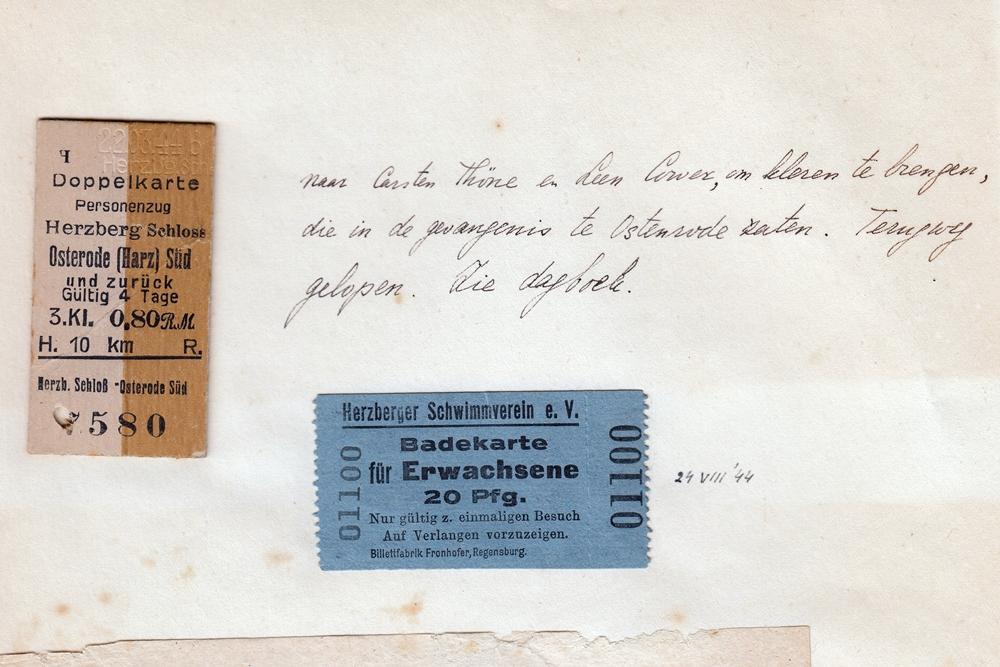

Zugfahrkarte von Theo Belterman zum Gefängnis in Ostenrode. Source: Theo Belterman Archiv von drs. J.A. Bouwmans.

Nach dieser zweimonatigen Zelle in Hannover wurde ich mit anderen Häftlingen in einem großen Waggon transportiert. Zu meinem Entsetzen fuhren wir in ein Konzentrationslager in Osterode (am Harz). Zum Glück stellte sich heraus, dass es nur darum ging, einige andere Männer im Waggon dorthin zu bringen. So fuhren wir zu meinem Erstaunen, aber sicher auch zu meiner großen Freude, wenig später weiter zu meiner Fabrik (ebenfalls in Osterode[32]).

In diesen Lagern gab es auch große Gruppen von russischen Frauen. Das war ganz gemütlich, aber sie blieben Passanten, so dass ich dort keine Kontakte pflegte. Wir gingen mit den Mädchen spazieren, schwammen mit ihnen in einem kleinen See[33] in der Nähe und sangen viel zusammen, aber das war es auch schon.

Eine Zeit lang war auch eine große Gruppe deutscher Studenten in unserem Lager. Sie fanden es natürlich sehr gesellig, mit unserer Gruppe, die, wie gesagt, alle Studenten waren, herumzuhängen.

In diesen Fabriken waren wir in Baracken mit 12 Mann pro Zimmer untergebracht. Alles Studenten, was natürlich sehr lustig war. Ich habe auch sehr gute Freunde aus dieser Zeit behalten.

Irgendwann zogen die Briten weiter nach Rom, und eine italienische Munitionsfabrik wurde demontiert, und ganze Transporte mit italienischem Schrott kamen zu uns. Einer meiner Freunde sagte vor zwei Jahren zu mir, er lag damals auf dem Sterbebett: "Bleib einfach stark, denn am Ende werden wir alle an dem Gestank dieses chemischen Durcheinanders, dieser Sprengstoffe, zugrunde gehen". Er hatte Recht, denn wir hatten bis dahin ich-weiß-nicht-wieviel-verloren, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Dieses Zeug musste dann in unseren Öfen geschmolzen werden, um wieder Landminen und Bomben zu füllen. Aber sie erwiesen sich als ungeeignet für unsere Öfen, und es kam zu einer gewaltigen Explosion. Zum Glück war ich zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst, wir arbeiten Tag und Nacht, die ganze Woche in drei Schichten, und ich lag gerade im Bett. Da unsere Baracke direkt hinter einem Bahndamm lag, flog die Druckwelle über uns hinweg, aber bei einer Baracke hinter uns, der Kantine, wurden alle Fenster herausgesprengt. Bei uns hatte sich nur ein Feuerlöscher von der Wand gelöst, der einen Großteil der Baracken unter einer weißen Schaumschicht begraben hatte.

Als die Amerikaner die brennende Fabrik sahen, warfen sie Bomben darauf und es war vorbei. Wir flüchteten in die Bunker. Ziemlich bald danach wurden wir von den Amerikanern entdeckt. Jemand musste frühmorgens auf die Toilette, ging aus dem Bunker und stand plötzlich einem amerikanischen Panzer gegenüber.

Nach einer Woche fing ich an zu laufen, zuerst im Wald, aber da haben wir uns verlaufen, und dann auf der Straße, bis wir von den Amerikanern in Lippe[34] von der Straße geholt wurden. Denn sie wollten keine Fußgänger auf den Straßen, weil das den riesigen Nachschubtransport für die schnell vorrückende Front, die sich bereits in der Nähe von Russland befand, behinderte. Wir wurden nach Bentheim gebracht und von dort ging ich zu Freunden (aus dem Arbeitslager) in Enschede und von dort nach Velp, wo meine Großeltern[35] wohnten. Und da war der Cousin meiner Mutter, Onkel Hans Visser 't Hooft[36], der Arzt in Velp war. Der sagte sofort: "Jetzt habe ich die Möglichkeit, mit meinem Führerschein durch das Land zu fahren (denn andere durften ihren Sektor nicht verlassen) und ich kann endlich wieder Trui besuchen." Der hat mich also nach Hause gebracht.

Es war eine schlimme Zeit, aber es war auch eine dieser Phasen im Leben, in denen man neue Ideen bekommt und vor allem viele gute Freunde findet. Denn schließlich schließt man gute Freundschaften, wenn man gemeinsam in einer miesen Situation ist. Einer dieser guten Freunde war Nico van Suchtelen[37], der Sohn des Schriftstellers Nico van Suchtelen[38], aber auch er starb zu früh an den Folgen dieses chemischen Gestanks. Nun, sie schickten uns tatsächlich von einer verrotteten Fabrik zur anderen, in der Hoffnung, uns auf anständige Weise loszuwerden. Das hat vor Ort nicht geklappt, aber Jahre später kam einer nach dem anderen."

Definitielijst

- Mine

- An object filled with explosives, equipped with detonator which is activated by either remote control or by colliding with the targeted object. Mines are intended to destroy of damage vehicles, aircrafts or vessels, or to injure, kill or otherwise putting staff out of action. It is also possible to deny enemy access of a specific area by laying mines.

Epilog

Carsten verließ zusammen mit Jacob du Buy[39] am 25. April 1945 das befreite Herzberg zu Fuß, um nach Hause zurückzukehren. Carstens Elternhaus befand sich im Rijperweg 13 in Bloemendaal[40], das von Jacob in der Vrijburglaan 29 in Overveen[41], etwas mehr als einen Kilometer Fußweg entfernt. Von Herzberg aus machten sie sich zu Fuß auf den Weg nach Detmold, das etwa 120 Kilometer westlich lag. Von dort aus gelang es ihnen, mit einem "Autotransport" in die Niederlande weiterzureisen.[42] Am 5. Mai erreichten sie die niederländische Grenze, woraufhin sie am nächsten Tag im Aufnahmezentrum Glanerbrug registriert wurden. Danach fuhren sie zur Deldenerstraat 155 in Hengelo.[43] An dieser Adresse wohnte J.W. Draisma[44], der Vater[45] von Johan Draisma[46], der ebenfalls in der Munitionsfabrik Herzberg beschäftigt war.

Nach dem Krieg kehrte Carsten nicht an die Hochschule in Delft zurück. Er entschied sich für die technische Schule (mts), die später zur hts wurde und heute Teil der hbo ist. Da er in Delft studierte, konnte er hier ein Jahr überspringen und machte nach drei Jahren seinen Abschluss als Schiffsbauer.[47]

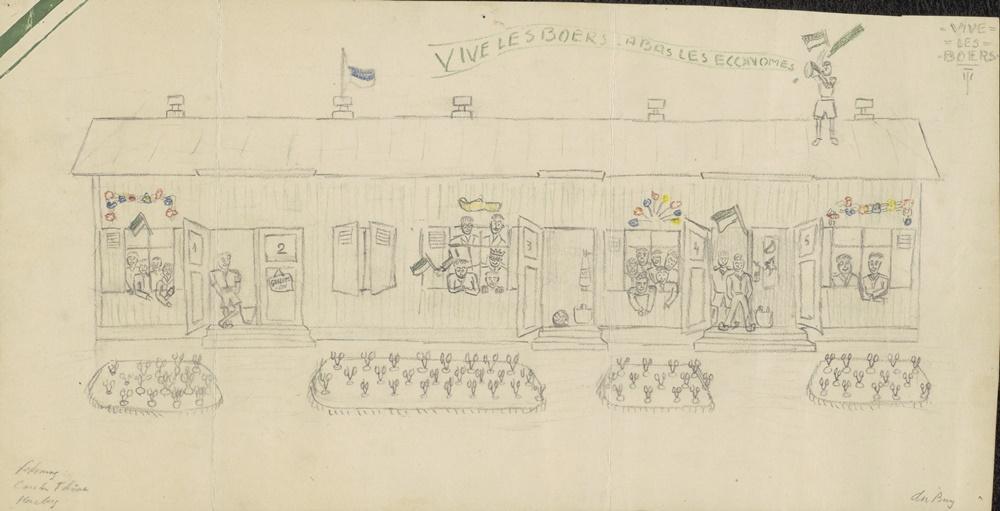

Auch nach dem Krieg blieb Carsten in Kontakt mit Jacob du Buy. Im Februar 1990 kam es zu einem weiteren Kontakt, als Jacob einige Zeichnungen erhielt, die Carsten in Herzberg angefertigt hatte. Eine davon war eine Zeichnung der niederländischen Baracke in Herzberg:

Carsten heiratete Phyllis van Son tot Gellicum[51] Ende 1956[52]. Sie starb 2011 im Alter von 84 Jahren, er im Alter von 95 Jahren im Jahr 2015.

Notes

- Carsten (Car) Wilhelm Thöne (Almelo, 17-04-1920 - Middelburg, 01-10-2015).

NationaalArchief.nl, konsultiert am 02-02-2025. - Carsten Wilhelm Thöne (Haarlem, 27-06-1882 - Bloemendaal, 04-06-1972).

OpenArchieven.nl, konsultiert am 02-02-2025.

NRC Handelsblad, 08-06-1972. - Geertruida (Trui) Maria Rosalina de Vries van Doesburgh (Rotterdam, 20-12-1893 - 1980).

OpenArchieven.nl, konsultiert am 02-02-2025.

Wereldoorlog1418.nl, konsultiert am 02-02-2025. - OpenArchieven.nl, konsultiert am 02-02-2025.

Noord-Hollands Archief te Haarlem (Nederland), Militairen Militie - Registers Ingeschrevenen voor den Dienstplicht, Bloemendaal, archief 23, inventarisnummer 465, 1940. - Noord-Hollands Archief te Haarlem (Nederland), Militairen Militie - Registers Ingeschrevenen voor den Dienstplicht, Bloemendaal, archief 23, inventarisnummer 465, 1940.

- Thöne, C., Mijn leven, Seite 44.

- Anthonij (Willem) Wilhelm Thöne (Almelo, 06-10-1918).

OpenArchieven.nl, konsultiert am 02-02-2025. - Wereldoorlog1418.nl, 7. konsultiert am 02-02-2025.

- Bataviaasche nieuwsblad, 21-05-1931.

Trouw, 16-06-1952. - Stoopsbad war ein ehemaliges Schwimmbad in Overveen, Gemeinde Bloemendaal, jetzt ein Wohnkomplex.

JDArchitecten.nl, konsultiert am 02-02-2025. - Karel Leendert Miljon (Amsterdam, 17-09-1903 – Bennebroek, 08-02-1984).

Olympedia.org, 10. konsultiert am 02-02-2025.

IJmuider Courant, 30-08-1940. - Die Königlich Demka Stahlwerke N.V. hatte ihren Sitz in Zuilen.

- Thöne blieb von Mai 1943 bis Mai 1945 in Deutschland.

- Dokter H.J., Een onbelicht verleden, Seite 26.

- Dokter H.J., Een onbelicht verleden, Seite 26.

Meijerink, F., Hendrik Seyffardt – TracesOfWar.nl - Kemperman, J., Oorlog in de collegebanken, Seite 142.

Sinke, O., Loyaliteit in verdrukking, Seite 117. - Kemperman, J., Oorlog in de collegebanken, Seite 145.

- Koppes, J., Gerard Schampers, van student tot dwangarbeider – TracesOfWar.nl

- Van der Molen, H., April-meistakingen van 1943 – TracesOfWar.nl

- De Zuidwillemsvaart, 05-05-1943.

- De Jong, L., Het Koninkrijk der Nederlander in de Tweede Wereldoorlog, deel 6b, Seite 648.

- De Jong, L., Het Koninkrijk der Nederlander in de Tweede Wereldoorlog, deel 6b, Seite 649.

- Het Parool, 25-09-1942.

- De Jong, L., Het Koninkrijk der Nederlander in de Tweede Wereldoorlog, deel 6b, Seite 658-659.

- NIOD, 250h Ommen, Arbeitseinsatzlager Erika, 89 Uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden (Leeuwarder arrest), 25 februari 1943.

- De Jong, L., Het Koninkrijk der Nederlander in de Tweede Wereldoorlog, deel 6b, Seite 664-665.

Venema, D., Rechters in oorlogstijd, Seite 179. - De Jong, L., Het Koninkrijk der Nederlander in de Tweede Wereldoorlog, deel 6b, Seite 666.

- Brief anoniem, 15-11-1943, Archief TU Delft, 1002.1.3.9. Verslagen Professor Kluyver, 3710 Geographische verspreiding; Brieven van studenten in Duitsland; Lijsten van studenten in Duitsland.

Arolsen Archives, DE ITS 2.1.2.1 NI 007 11 DIV ZM 04.

Bootsma, P., Pierre Lardinois, Seite 41. - Büssing Flumo, hier werkte hij van 15 mei 1943 t/m 24 juli 1943.

Nationaal Archief, 2.19.323 Inventaris van het archief van het Nederlandse Rode Kruis – Arbeidsinzet, 439 Kreis Braunschweig, werkzame en woonachtige Nederlanders.

Arolsen Archives, 10000524, DocID: 76005278. - Dies betraf die Ilse & Co. Möbelfabriken in Uslar, wo er bis zum 1. November 1943 arbeitete. Danach wurden er und seine Mitschüler nach Herzberg am Harz versetzt.

Brölmann, J., Jan Brölmann, dwangarbeider in Herzberg - TracesOfWar.nl. - Dieses berühmte Café existiert noch immer und befindet sich am Place de l'Opéra in Paris, in der Nähe der Opéra Garnier.

- Die Munitionsfabrik, in der er arbeitete, befand sich in Herzberg am Harz.

- Das war der Juessee in der Mitte von Herzberg.

- Das Fürstentum Lippe lag zwischen der Weser und dem südöstlichen Teil des Teutoburger Waldes. - CT

- Johan de Vries van Doesburgh (Kralingen, 08-09-1863 - Middelburg, 19-07-1951) war der Großvater von Carsten Thöle, er lebte mit seiner zweiten Frau (und Stiefgroßmutter von Carsten), Henriette Petronella 't Hooft (Haarlem, 06-05-1878 - Velp, 19-11-1949), in Velp.

GenealogieOnline.nl, konsultiert am 02-02-2025.

OpenArchieven.nl, konsultiert am 02-02-2025.

OpenArchieven.nl, konsultiert am 02-02-2025. - Hendrik (Hans) Philip Visser 't Hooft (Haarlem, 20-09-1905 - Martigny, Schweiz, 28-07-1977) war der Neffe von Carstens Stiefgroßmutter.

OpenArchieven.nl, konsultiert am 02-02-2025.

NRC Handelsblad, 01-08-1977. - Nicolaas Johannes van Suchtelen (Amsterdam, 17-05-1922 - Nijmegen, 06-01-1985).

GenealogieOnline.nl, konsultiert am 02-02-2025. - Nicolaas Johannes van Suchtelen (Amsterdam 25-10-1878 - Ermelo, 27-08-1949).

SocialHistory.org, konsultiert am 02-02-2025. - Brölmann, J., Jan Brölmann, dwangarbeider in Herzberg - TracesOfWar.nl.

- Arolsen Archives, 10000524, DocID: 76005278.

Familie Thöne. - Arolsen Archives, 10000524, DocID: 76005445.

- Sammlung des Amsterdamer Widerstandsmuseums, 18038 Archief van Jacob du Buy.

- Sammlung des Amsterdamer Widerstandsmuseums, 18038 Archief van Jacob du Buy.

- Johannes Wilhelmus Draisma (Arnhem, 29-04-1888 – Hengelo, 17-08-1958).

Nieuwe Hengeloosche courant, 30-03-1938.

OpenArchieven.nl, geraadpleegd op 18-02-2025.

OpenArchieven.nl, geraadpleegd op 18-02-2025.

E-mail Gemeente Hengelo, 17-02-2025. - Nieuwe Hengeloosche courant, 20-01-1923.

- Johan Alewijn Draisma (Hengelo, 16-01-1923 – Rotterdam, 12-04-2011).

- Thöne, C., Mijn leven, Seite 44.

- Brölmann, J., Jan Brölmann, dwangarbeider in Herzberg - TracesOfWar.nl.

- Bootsma, P., Pierre Lardinois, Seite 52.

- ZoeteLieveVrouw.nl, konsultiert am 12-03-2025.

- Phyllis van Son tot Gellicum (Amsterdam, 02-09-1926 – Middelburg, 15-04-2011).

- Algemeen Handelsblad, 15-12-1956.

Information

- Article by:

- Jeroen Koppes

- Published on:

- 05-05-2025

- Feedback?

- Send it!

Related themes

Sources

- BOOTSMA, P., Pierre Lardinois, Boom, 2020.

- DOKTER, H.J. e.a., Een onbelicht verleden, Van Gorcum, Assen, 2001.

- JONG, L. DE, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog 6, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1969.

- KEMPERMAN, J., Oorlog in de collegebanken, Boom uitgevers, Amsterdam, 2018.

- VENEMA, D., Rechters in oorlogstijd.

Mit freundlicher Genehmigung von:

- Familie Thöne.

- Familie Du Buy.

- Familie Grimbel du Bois.

- Familie Schampers.

- Drs. J.A. Bouwmans.

- Eric van den Bungelaar.

- Lisa de Haas.

- Herma de Vries.

- Gemeente Hengelo.

- Widerstandsmuseum Amsterdam.